听说我想跟踪纪录他在江浙一带的寻访名医过程时,罗大伦兄在电话那一头一再诚恳地说:“兄弟,我的工作真的很无趣,就是不停地在各个图书馆、文史馆、博物馆查资料。你别来了,肯定会让你失望。”

一个心里揣着那么多故事的书生,走在梅子时节的烟雨江南会没有故事?我不相信。

果然,在无锡才待了一天,罗兄就在自己的博客感慨起来了:“现在,东林书院成为了一个孤岛,周围都是房地产开发项目,马路上车水马龙的,一个东林书院,在现代化建筑的包围里,显得那么的弱小和孤独。

但是,一位朋友说的好:它的存在,就是在为我们坚守着心灵的一块家园,在纷繁变化的世界里面,让我们知道,有这么一个宁静的地方,是我们的精神家园……”

就在离开无锡的那个上午,罗兄揣着文件袋决定最后再去东林书院边上的市文史办收罗点资料,在他心里许叔微的故事还存有不少存疑。

在文史办的俞老师耐心帮助下,调查工作有进展:《马山志》里记载许叔微的儿子曾经在绍兴十五年殿试第三名!

罗兄说这个资料不得了,事先都不知道的,在北京他怎么查都没有查到关于许家后代的消息。当年他写许叔微传记的时候如果知道这个资料一定会多写几笔的。

当地研究宋史的一位老教授听说罗大伦兄是来访许叔微的非常激动,说太应该做做许叔微的研究了,应该把许叔微作为城市的代表人物宣传出去。他对许家祠堂里以前挂的那个“名医进士”存疑,认为早先的那个不是韩世忠写的,因为他研究过韩世忠的书法。

老先生还很奇怪:为什么许叔微会迁到太湖边呢?

继续寻访,我们来到仪征。仪征古称真州,是许叔微的出生地。

在仪征县中医院的广场上,立着就是许叔微的雕像,可惜十有八九的路人都认为雕像的主人是李时珍。

在仪征县中医院的帮助下,罗兄查阅了真州县志。

“收获不小!”他说查阅到了特别详细的许叔微传记,但是传记里提到许叔微只有两个儿子,和我们在太湖边马山了解的有出入。

零零星星的古迹夹杂着真真假假的传说,好在读史的人自有慧眼,抽丝拨茧顺藤摸瓜峰回路转......罗兄点点滴滴拼出许叔微的脚步......书香门第从小看古文长大的罗兄看起古文来飞快,他说要学中医没有古文的好功底很难,那么多的经典那么多的医案......真的很难。

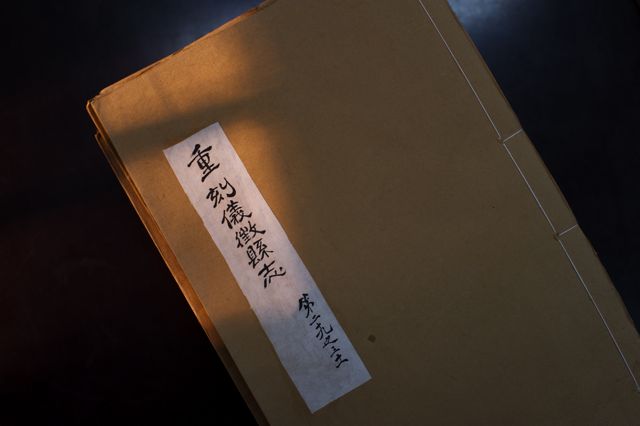

这个嗜书如命的书生戴着饕餮客吃羊排的手套(呵呵棉布手套忘带)捧起古籍时,总是先来一句:“对不起,要花点时间。”

之后一脸庄严,老僧入定般沉入书中。

透过镜头,我仔细等待那个戴着一双塑料手套潜入数百年时光里的人跃出书本的那一霎,惊喜、失望还是伤感?

透过镜头,我急切地想知道在那扇时光之门后面还隐藏着什么故事,

南去的古道边的又是谁人留下达达马蹄声?

许叔微,卒于南宋绍兴二十四年,公元1154年。

许叔微,字知可。他出生在一个国破家亡的环境里,少年时期就失去父母,成为孤儿,但是,他把这种悲痛化为了拯救众生的志愿,他以一己之力,向命运展开了殊死的搏斗,在贫困的环境中努力研究医学,最终成为推广《伤寒论》的一代大师,他一生以救人为愿,不收老百姓任何费用,此种愿力,古今少见!

我总觉得,许叔微在用他的一生来给我们上课,一堂关于医道的课,一堂关于做人的课,他并没有使用太多的语言,只是用自己一生的行为,来给我们演示着,用每一个医案、用每一个方药、用每一处心得体会,来给我们演示着。

只是不知道,后人是否听见、看见?

将近一千年过去了,太湖的水还在生生不息地拍打着岸边,屋子后面的马山依旧是青葱翠绿。

门楣上的匾额还静静地挂在那里。

这几间瓦房,很古朴,似乎静静地矗立在那里很久了。

周围静悄悄的,房门上满是灰尘,显示世人早已经将这里遗忘了。

让我们退出院落,慢慢地把大门关上吧。

一切都是那么的宁静,是的,许叔微早已不在了。

但是,他的医道却留了下来。

希望各位把它放到心里。

珍藏起来。

永远不要遗失了。

————摘自罗大伦兄《古代的医生—许叔微》